疤痕灸也叫化脓灸。用黄豆或枣核艾炷直接在穴位上施灸,烫伤后局部组织溃烂结痂,结痂脱落后留下永久性疤痕,故名瘫痕灸。

瘢痕灸(化脓灸)的具体做法和注意事项 瘢痕灸又称化脓灸。用黄豆大或枣核大艾炷直接置于穴位上施灸,局部组织经烫伤后化脓、结痂,痂脱落后留有永久性瘢痕,故名癱痕灸。此灸法最早总结记载于《针灸甲乙经>,以后唐宋时期非常盛行。施灸时用小艾炷,一般每穴每次灸3〜6壮,小儿及体弱者灸1〜3壮。古人强调要;发灸疮'《针灸集成》称作;灸花'古人认为,灸疮的发与不发是瘢痕灸成败的标志。《小品方》说:;灸得脓坏,风寒乃出;不坏,则病不除也。;《太平圣惠方》亦说:;灸炷虽然数足,得疮发脓坏,所患即差,如不得疮发脓坏,其疾不愈。;李守先的《针灸易学》更加强调:;灸疮必发,去病如把抓。;

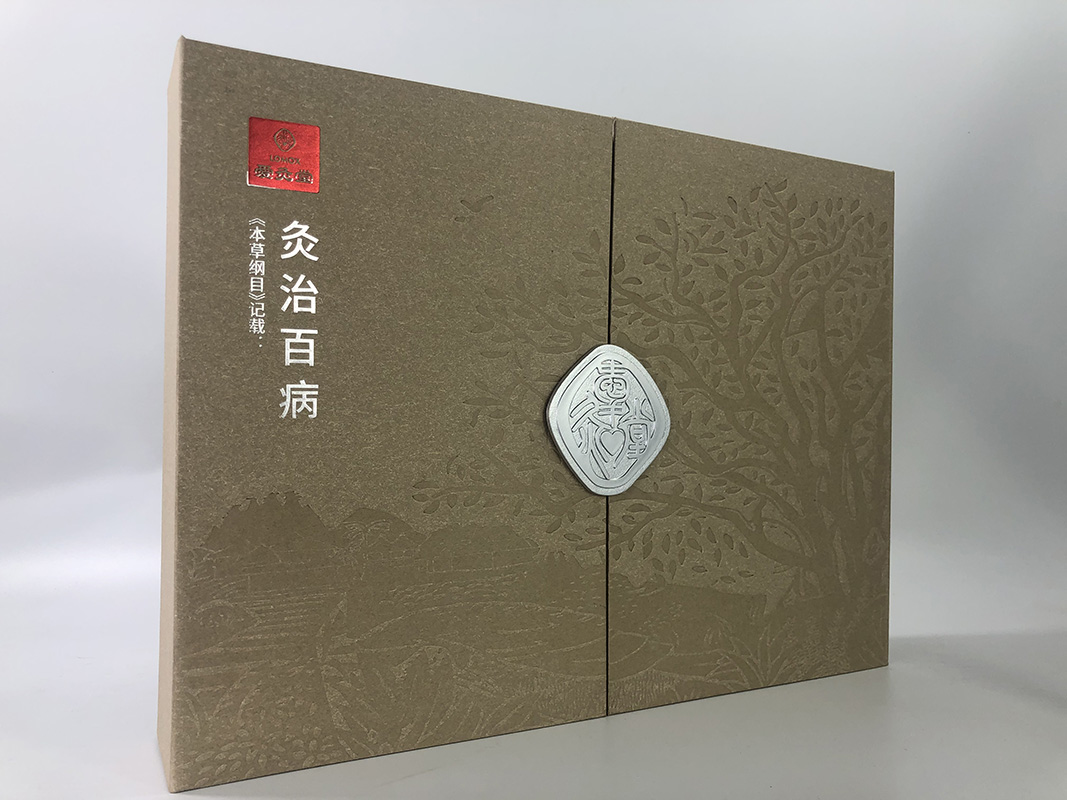

此灸法适用于哮喘、瘰疬、肺痨、痞块、癞痫、溃疡病、慢性胃肠病和发育障碍等症,对高血压病患者,有预防中风的作用。常人施此灸法,能改善体质,增强机体的抗病力,从而起到防病健身的作用。 体位选择和点穴: 患者的体位对取穴和施灸至为重要,因灸治要安放艾炷且治疗时间较长,故特别要注意体位的平正和舒适。一般四肢及胸腹部取仰卧位,背部取坐位或俯卧位,体位放妥后再在上面正确点穴(可用棉棒蘸甲紫或墨笔在穴位上点作标记)。正如《千金要方》所说:;凡点灸法,皆须平直,四肢无使倾倒,灸时孔穴不正,无益于事,徒破皮肉耳。若坐点则坐灸之,卧点则卧灸之。; 操作方法: 首先敝好病人的思想工作,用碘伏或酒精消毒干后,完施灸。艾炷除单纯采用细艾绒外,也可加些芳香性药物,如丁香、肉桂(丁桂散)等,有利于热力的渗透。先在选好的穴位上涂敷蒜汁或凡士林、万花油,以增加粘附作用和刺激作用。随即将艾炷粘上,用线香点燃施灸,须待艾炷全部燃尽,除去艾灰。每灸完一壮,用纱布蘸冷开水擦净所灸穴位,再涂蒜汁或凡士林一次,按所需壮数,重新点燃艾炷。 一般可灸7〜9壮。在施灸过程中,当艾炷烧近皮肤时,病人会感到灼痛,施术者可在穴位四周用手轻轻拍打,借以缓解疼痛。 疤痕灸-直接灸-化脓灸

化脓灸疤痕 灸毕,在施灸穴位上貼敷淡膏药,可每天换药一次,并嘱病人多吃羊肉、豆腐等营养丰富的食物,促使灸疮的正常透发,有利于提高疗效。施灸穴位一般约1周化脓(正常的无菌性化脓,脓色较淡,多为白色),化脓后局部注意清洁,避免感染。灸疮30〜40天左右愈合,留有永久性瘢痕。施灸时须防晕灸,施灸后如有继发感染(脓色多呈黄绿色),应给予积极治疗。大童临床资料证实,施瘢痕灸发灸疮,治病确有良效。 辅助方法: 瘢痕灸最大的问题在于烧灼疼痛,患者往往惧怕于此,难于接受治疗,因此影响了其使用范围。 正如《千金翼方•卷十七》说生平风发,强忍怕痛不灸,忽然卒死。;为防止和减轻施灸时的烧灼痛,历代医家提出了许多辅助方法。如《寿世保元》提出的指压麻醉法:;着艾火痛不可忍,预先以手指紧罩其穴处,更以铁物压之即止。; 《扁鹊心书》提出的内服睡圣散全身麻醉法:;如颠狂人不可灸,及資梁人怕痛者,先服睡圣散,然后灸之。一服止可灸五十壮,醒后再服,再灸。; 《古今医鉴•卷十三》在;挑筋灸癖法;中,还提出了;用药制过纸擦之,使皮肉麻木;的局部麻醉法, 其具体操作是:;制纸法,用花椒树上马蜂窝为末,用黄蜡蘸末并香油,频擦纸。将此纸擦患处皮,即麻木不知痛。;然后施以艾灸。 现代,为了顺利实施瘢痕灸,大多采用中、西药麻醉的方法。中药外涂法为:将川乌、细辛、花椒各30克,蟾酥1.8克,以75%酒精300毫升浸泡24小时后,取棕红色上淸液,用消毒棉球涂于施灸穴位上,1〜5分钟即可施灸。西药是用0.2%盐酸普鲁卡因1〜2毫升,注入施灸穴位皮内或皮下。此法不但能产生局部麻醉,且因普鲁卡因;阻断恶性刺激,产生良性剌激;,对发灸疮和化脓状态的向愈也有帮助。 后话: 许多朋友想要改变体质或者治疗疑难杂病,艾灸化脓灸的方法很好,效果明显。但是得付出代价,疼痛是必须的,一般烧过坚持完第一壮。后面的就能接受了,第一壮一般用小艾柱,烧疼痛时候用手指在周围轻轻敲打皮肤可以缓解疼痛。坚持过一轮的直接灸你的身体和内心都会蜕变。

返回

返回